什么?華子的智界要出老頭樂了?

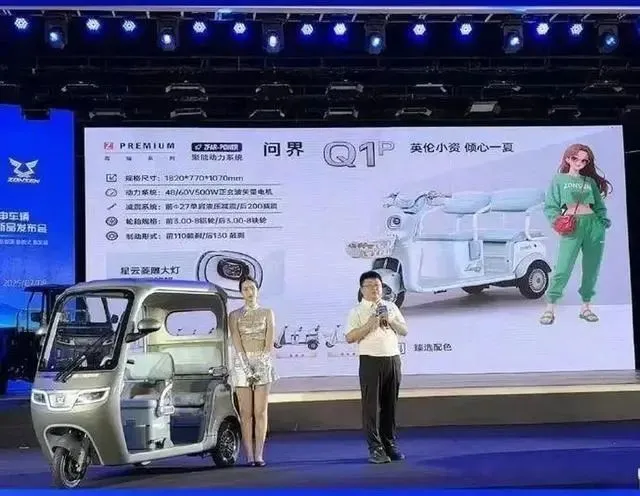

前不久網上流傳著這么一張照片,看上去是一款名叫 “問界 Q1” 的三蹦子發布會。

當然了,看這個海報的粗糙程度,怎么可能是鴻蒙智行的手筆?

這其實是一家叫做宗申的公司干的。

但熟悉摩托車的差友們可能會覺得詫異,宗申可不是什么無名之輩,他可是中國前三、市值達到 277 億、年銷 150w+ 的摩托車巨頭。

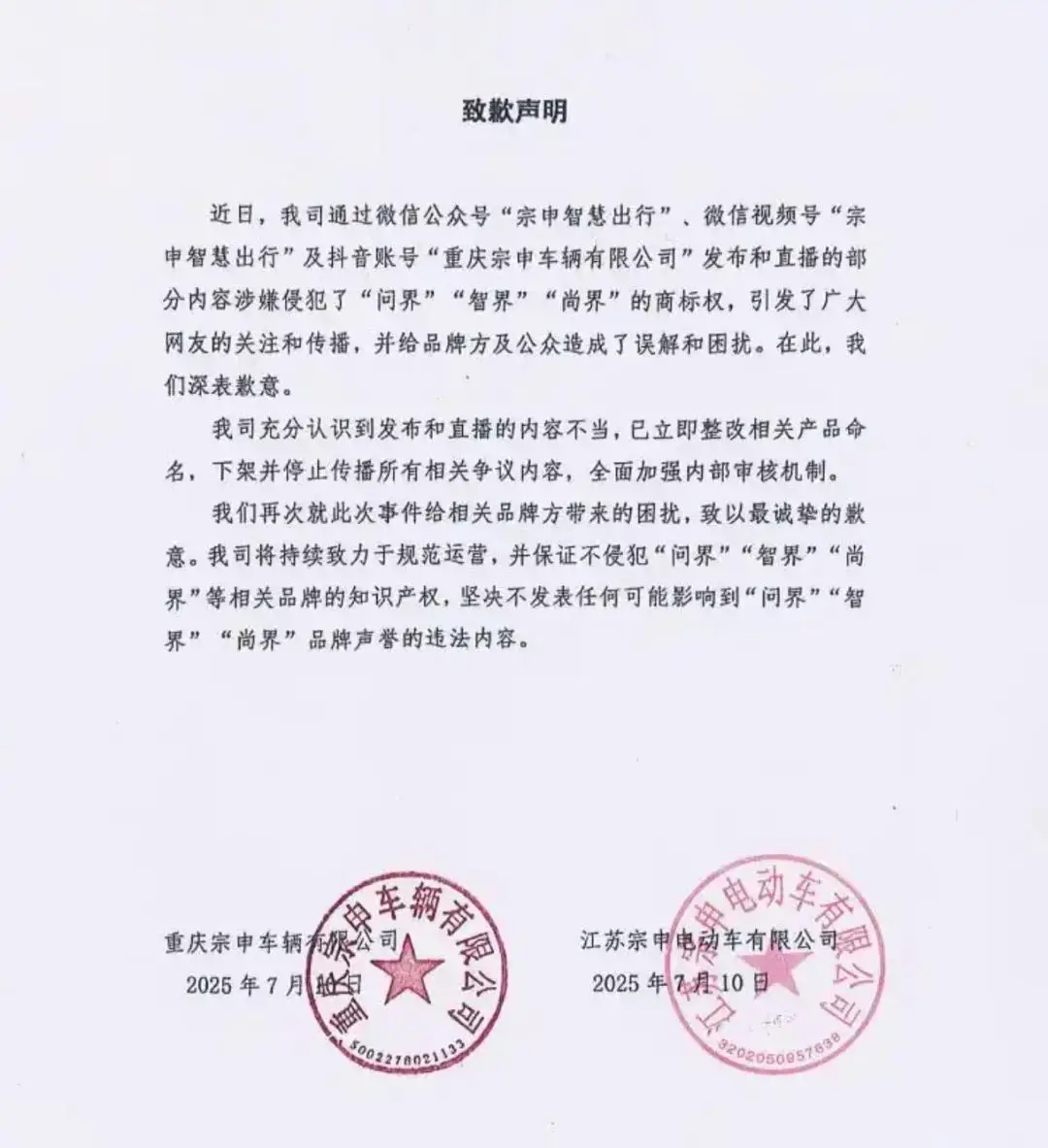

好在宗申他們很快就對此事作出了誠懇的道歉,表明此事是他們內部審核不嚴,立馬整改相關產品。

說實話,這次“鴻蒙智行+三蹦子”事件還挺無厘頭的。有頭有臉的宗申,法律知識不該如此淡薄。

但我們追溯了宗申了整個發展史,感覺這操作是他們長期深耕下沉市場的結果...

之前也有差友想讓脖子哥講講摩托車,今天咱們就借這個契機說說宗申這個品牌。

宗申這家企業跟大部分初創企業一樣,一開始也是個小作坊,創始人左宗申在1982年是重慶的一名摩托修車鋪師傅兼老板。

在80年代,別說摩托了,能有輛自行車對于大伙來說都是一件稀罕事,能開上摩托,別說你是村里最靚的仔,直接和光宗耀祖沒啥區別。

摩托的稀缺性讓修摩托成為了一份十分賺錢的工作,左宗申的修理鋪也是越做越大。

在重慶修了10年車之后,左宗申由于出色的手藝,已經在當地被尊稱為“左師傅”,逐漸的,修車已經無法滿足他了。

命運就是這么的巧,左宗申的夫人袁德秀和尹明善的妻子陳巧鳳是親戚。

尹明善是誰?未來的力帆董事長。

在當時,他是重慶職業教育書社的老板,算是小有所成,出版的《龐中華鋼筆字帖》風靡全國。

相信不少人小時候都被它折磨過。

尹明善發現當時的發動機技術都掌握在合資企業手上,市場上發動機供不應求,看到商機的他,也想進入摩托車行業。

所以,在雙方夫人的牽線下,左宗申和尹明善一拍即合,尹明善出資,左宗申出技術,兩人成立了轟達車輛配件研究所。

啊對,就是本田“Honda”的發音,左宗申也沒避諱他們對本田的崇拜,包括后面用自己名字建立宗申也是如此。

成立沒多久,錢就掉轟達面前了,當時建設集團一臺6000多元的發動機,轟達他們可以買建設集團的散裝零件回去組裝,成本只要1400元,轉手再以1998的價格賣出去。三分之一的價格,訂單紛至沓來。

而在這個組裝過程中,轟達還逐漸學會了發動機核心零部件的自主生產。即使后來建設集團不再給轟達提供零件,他們也能自主生產發動機。

到了1994年,在國內廠商還在用50cc、70cc發動機的時候,轟達還搞出了中國第一臺100cc的四沖程發動機,可以說是遙遙領先了。

但是走在 “致敬” 的路上,出來混遲早是要還的。

1995年,轟達從生產發動機到自己走到臺前生產摩托,可能就在那時候,左宗申和尹明善對就要不要“致敬”出現了分歧。

從工商信息來分析,左宗申應該是不支持硬蹭路線的,而尹明善則繼續 “致敬”。

1995年,宗申摩托科技集團有限公司成立,自立門戶。1997年,轟達改名力帆,車上商標毫不避諱模仿本田。雙方正式分道揚鑣。

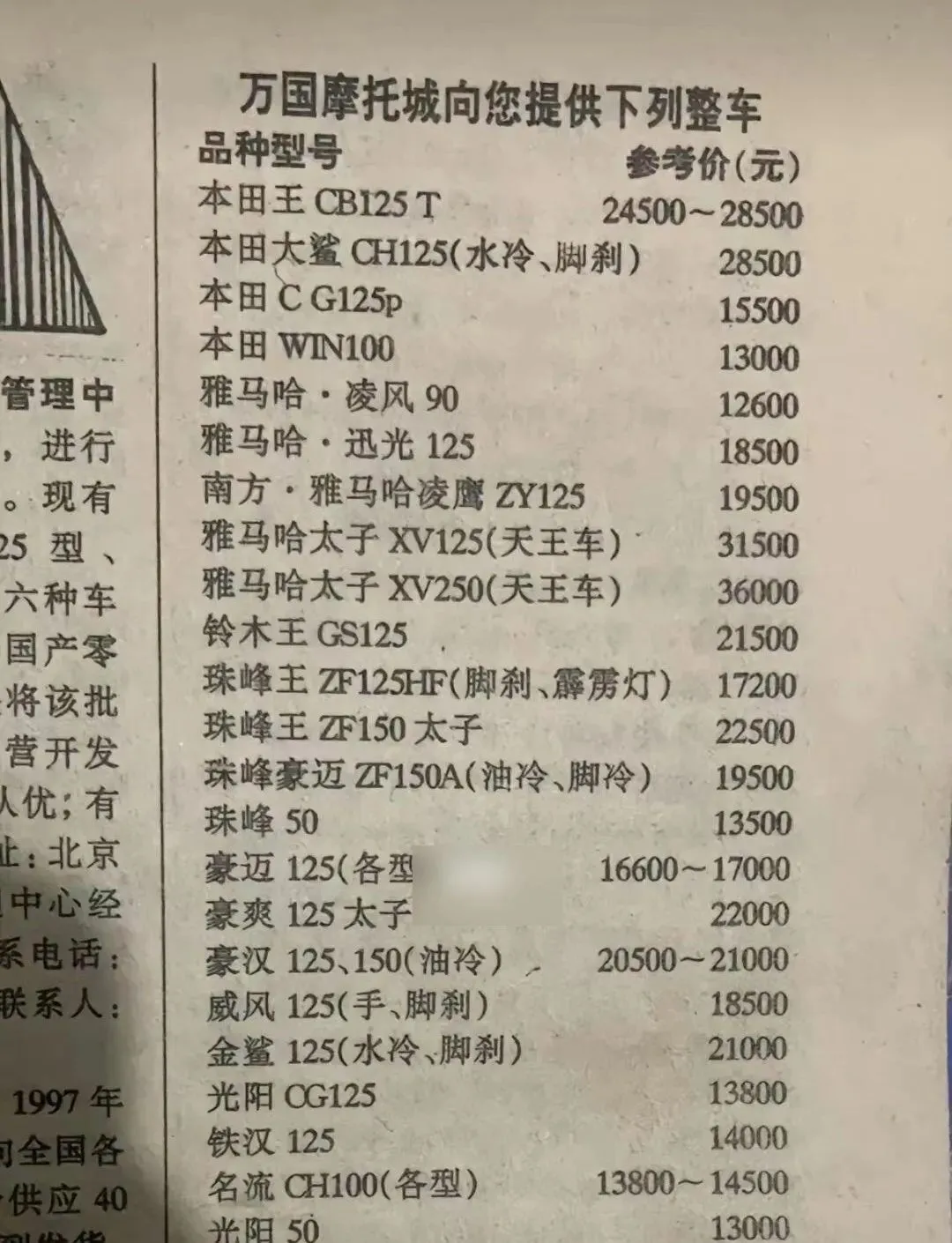

回到摩托上,由于當時仍然是賣方市場,比起日系便宜近半的國產摩托借著這波春風混的風聲水起,宗申也在這段時間逐漸發育起來。

據科技創業月刊對左宗申的采訪,宗申采取的是 “農村包圍城市” 的打法,產品開發以廣大農村為定位。廣告宣傳也采用最接地氣的車身廣告、報紙廣告,甚至直接到村鎮免費派送雜志。

而依靠老鄉起家,宗申還成立了高速艇公司、專做三輪車的江蘇宗申,這也為后面宗申擺脫困局埋下了伏筆。

圖注:當時中國全年人均可支配收入只有2000多,熱門合資車型在20000元左右,而一臺宗申125只需4000元。

在精準的市場定位下,宗申一路長虹,到了1997年,宗申凈資產已經達到3億,位居重慶私企50強第二位。

當然,左宗申自己作為摩友,是時候上點私貨了。

1999年,宗申開始組隊參加世界摩托車大賽,組建賽車項目組,第二年就搓出了中國第一輛大排量摩托賽車ZS-750。

可能也是因為宗申對賽車和發動機研發的需求,他們同時找上了當時經營不善的意大利著名車企比亞喬。

羅馬假日里奧黛麗赫本騎的就是比亞喬旗下的Vespa(本圖模特為Diana Teliha)

經過三年的談判,以及兩國政府的斡旋,最終宗申與比亞喬在2004年完成合資,比亞喬將給宗申提供50cc-500cc全系列的踏板車發動機技術。

此后,宗申推出了ZIP50、CAMA 100、BYQ 125-2等車,比亞喬的合資彌補了宗申之前踏板車型的空白,并依靠比亞喬的知名度提升了自身的形象。

但當宗申和比亞喬風風火火的擴產推出新車型的時候,危機接踵而至。

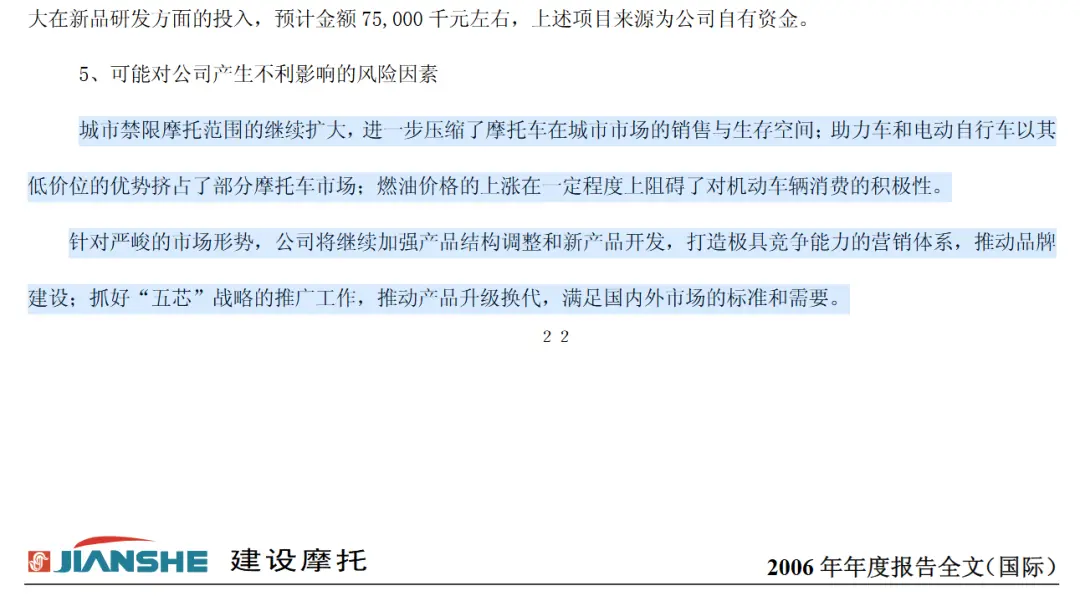

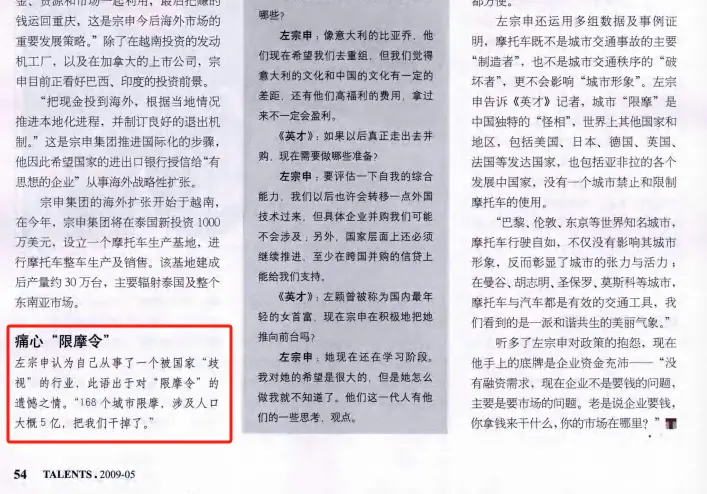

首先是中國大規模的禁摩令,2006年,中國已經有168個城市禁、限摩,嘉陵、建設這些行業龍頭都在當年的年度報告中提到了形勢的嚴峻。

宗申也不例外,哥們剛簽了個外國大牌呢,你這禁摩令不就掐斷了高端之路嗎,左宗申繃不住了。

在當年的雜志上,我們可以看到,左宗申一直在呼吁政策多照顧照顧摩托企業。

但是結果我們都知道了,摩托當年尾氣又臭(排放不達標),飛車搶劫又多,傷亡事故也不少,禁摩在當時是不可逆的趨勢。

而當時恰逢世界級的金融危機,宗申一下滑到了谷底。

據左宗申自述,2008年,宗申的訂單驟減60%,生產線閑置,形勢一度十分緊張。

在如此緊急的事態之下,下沉市場才是宗申最牢固的根基,充分發掘老鄉們的潛力,大伙要什么他們就生產什么。

于是乎,宗申前面的農用機車開始發力了。憑借與摩托車同源的技術,什么農機、水泵、割草機等農業生產工具應運而生。

2008年,宗申三輪車發動機的銷量達到132.26萬臺,同比增長24.7%,占發動機總銷量的43.91%。

到了2009年,宗申的微耕機、茶樹修剪機等產品吃上了皇糧,被納入《2009-2011年國家指出推廣的農業機械產品目錄》,享受政策補貼,進一步刺激需求。

見如此好賣,宗申趁熱打鐵的在2013年與意大利Barbieri S.R.L. 合資了個拖拉機公司,15年又跟白俄羅斯的戈梅利農機廠搞起了大型高端農機,各方各面基本都有涉獵。

但是在專注農機發展的時候,宗申與比亞喬忽視了近年來玩樂屬性的摩托市場。

當春風、錢江、無極紛紛收割年輕人的時候,宗申和比亞喬卻拿不出什么拳頭產品。

2024年宗申三個品牌在200cc以上排量銷量榜單上排名第九

但很明顯,他們志不在此。截至到2024年,宗申的通用機械占比50.29%,超過了摩托的36.77%,成為了第一大業務。

講到這,宗申的整個發展歷程盤得差不多了。

咱們回看宗申整個公司,從一開始的農村包圍城市,到最后依靠農機度過難關重回巔峰。現在已經發展成了通機、摩托、航空、新能源等多個板塊均有涉獵的百億大企業。

去年宗申還直接出資33.46億收購了隆鑫24.5513%的股份,兩者強強聯合,一舉超過第一名的長江集團,成為中國第一大的摩企。

那么多人不認識這個品牌,只是因為它的下沉產品距離我們較遠。

誒,就是這么巧,差評就有宗申的車主,這倒霉蛋的經歷倒挺符合刻板印象。

1萬公里的Week 8,后燈斷前燈爛,怠速不穩還偶爾熄火,只能在公司附近代代步。但當初買來就5000塊,還能苛求什么呢?

而這次的三蹦子事件,也說明宗申過于專注下沉市場了。

既想籠絡原來的客群,又想獲得更多關注,對現在輿論場的公關邏輯,或者說對網友們的普遍看法缺少了解,甚至是缺少敬畏,最終引發了輿論風波。

但話說回來,網友再怎么噴,好像也不影響哥們賣它的車...