又是一年畢業(yè)季。

為一紙畢業(yè)論文焦頭爛額的時代過去了,再也沒有了暑假前一天天常坐在圖書館、自習室、咖啡館的狀況。

如今的大學,就像是一塊浸泡在AI大水桶里的海綿。

畢業(yè)論文的題是 Claude 開的,參考文獻是 Perplexity 給的,正文是 ChatGPT 寫的,圖是 Gemini 配的,降重修改是 DeepSeek 做的。

在某種意義上說,這一屆的大學畢業(yè)生,正是“論文靠 AI 原住民”。我們似乎早習以為常,但 ChatGPT 公開上線并突破百萬用戶也只是2022年底的事情——不足三年,比龍珠戰(zhàn)士備戰(zhàn)未來人造人的時間都短。

這也催生了一場大學校園內(nèi)嶄新的“貓鼠游戲”,學生與老師在技術(shù)與規(guī)則之間博弈,同時陷入要效率還是誠實的道德拉扯。

大學如逆旅,而 AI 早已是同路人。

我只會“親自”學我感興趣的那些

2022 年底,OpenAI 發(fā)布 ChatGPT,一周用戶破百萬。學生們迅速發(fā)現(xiàn),這玩意兒比“百度+知乎+小紅書”加起來還好使,堪比“賽博哆啦 A 夢”。

于是,先用上 AI 的人,先“享受”大學生活。

Alex 是一名紐約大學文科專業(yè)的本科生。他對《紐約客》記者坦言,要不是靠 ChatGPT 寫的入學申請書,可能都考不進來。“我知道這很不誠實,但我現(xiàn)在已經(jīng)在這里了。”

入學后,Alex 更是把 AI 用得出神入化。

課前教授布置預習作業(yè),要求他們讀完研究的著作并課上討論,Alex 直接用 AI 給他精煉要點。“教授課堂上不讓用屏幕,我就把 AI 生成的要點手抄在筆記本上。”(你說他鉆空子吧,他還挺刻苦。)

得益于多模態(tài)技術(shù)發(fā)展,“應付”藝術(shù)史課的作業(yè)時,Alex 直接拍下博物館展品的照片和墻上的說明文字,上傳給 Claude,讓它按教授要求吐出一篇論文。

“這是我不太喜歡的課,所以我盡量不多花時間。”理由充分,難以反駁。

第一次輸出不滿意,他就優(yōu)化提示詞、重新生成,最后的版本拿到了 A-。

“我大概知道文章講了啥,但如果教授讓我詳細講講,我鐵定涼涼。”但 Alex 聳聳肩,“但誰在乎呢?”

圖片來源 Vox

他的同學 Eugene 聽得目瞪口呆,他也用AI,但主要用來搞定商科的計算題。還不敢用 AI 寫作業(yè)和論文,擔心“能過了 AI 檢測嗎?”

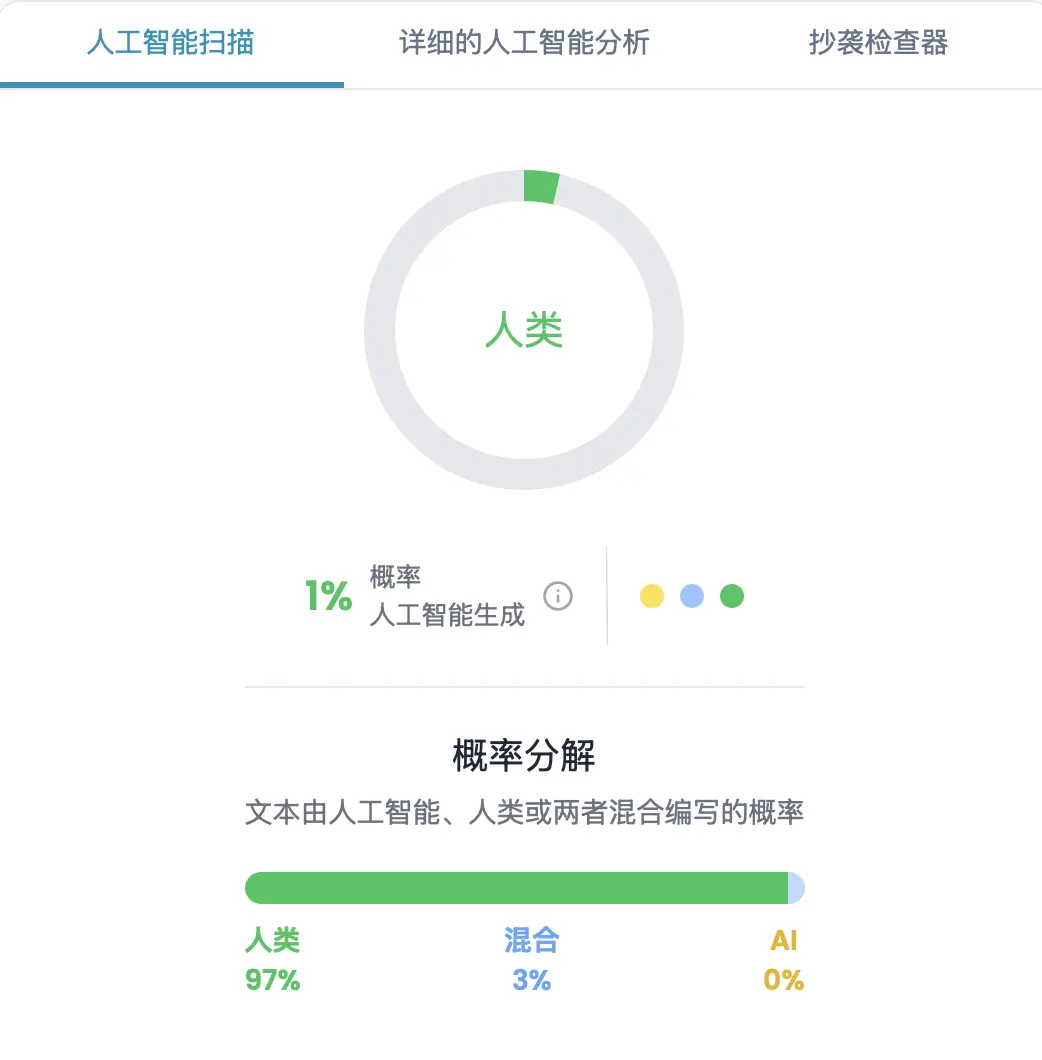

結(jié)果兩人拿著論文檢測,一個平臺顯示是 28% 由 AI 生成的概率,另一個顯示61%。“比我想象的低”,Eugene 感慨。

把這篇文章也去試了一下 AI 檢測|GPTZero

期末結(jié)束,Alex 寫兩篇人文課程論文,總共花不到一個小時。放在以前,耗上一整個周末都搞不定。

“我現(xiàn)在根本記不得這兩篇文章寫了什么了,哈哈哈哈。”AI 幫他拿到了學分,一篇 A-,一篇 B+,沒人追問,他自己也不覺得有什么問題。

這代表很多學生的真實心態(tài):不是抗拒學習,而是只愿意“親自”學那些真正感興趣的。

不是所有大學生都像 Alex 一樣,從入學到畢業(yè)都由“AI 包辦”,但或多或少沾上了,就很難戒掉。

Eddie 是加州州立大學長灘分校的社會學專業(yè)學生,同時還要在課余兼職,他對 AI 的態(tài)度就有些模棱兩可,“我只用它頭腦風暴,或者用來輔助答題,真正寫東西我還是自己來。”

但當面臨課業(yè)和打工的時間壓力時,Eddie 又妥協(xié)了“有時候上完班要趕一個小測驗,我就直接用 AI 了……不是什么重要課程,我也不太有負罪感。”

這些學生們也知道用 AI 寫作業(yè)是在“灰色地帶”打擦邊球。

但對他們來說,這沒有引發(fā)“抄作業(yè)”的羞恥感,而是鍛煉了“項目管理”的能力。

“雖然我寫得少,但我管得多呀,是我,主導了整個流程。”學生自嘲道。

貓鼠游戲

最早的一批教師嘗試用 GPTZero、Copyleaks、Originality.ai 等檢測工具判斷論文是否由 AI 生成,但發(fā)現(xiàn)效果參差不齊。就像 Alex 那篇藝術(shù)史論文,兩個檢測器給出結(jié)果相差甚遠,老師不敢隨便就給警告或掛科。

主流的 AI 檢測工具 Originality.ai丨Originality.ai

此前德州農(nóng)工大學一位教授用 ChatGPT 檢測學生作業(yè),結(jié)果全班被誤判為“AI 作弊”,遭到學生反訴。因此很多老師已經(jīng)意識到,靠檢測器抓人是一種既會錯殺也會錯放的糟糕辦法。

于是,越來越多教師決定棄用“照妖鏡”,改練“人眼識別”。

“你看多了,就能看出味兒來了。”加州某位教授表示,“那些語言特別平滑、不帶一點個性、邏輯滴水不漏的作業(yè),八成是 AI 的手筆。”

另一邊,一些老師開始使用“釣魚執(zhí)法”抓現(xiàn)行。

Vox 的一則采訪中提到,有些教授在作業(yè)要求里故意埋雷,加個“周杰倫”或“珍珠奶茶”這種和課題毫無關(guān)系的名詞,甚至還會把字號放小,改成白色,學生猛一看看不出來,結(jié)果學生直接全文復制粘貼,ChatGPT 也照搬全收,一本正經(jīng)地把“周杰倫”和“珍珠奶茶”融進了課題作業(yè),順利讓學生暴露。

這種“釣魚大法”已成教師群體的熱門戰(zhàn)術(shù)。

但抓到 AI 作業(yè)后,老師們依然頭大。“因為學生只要否認,你就幾乎拿他沒辦法。你不能因為某個網(wǎng)站 70% 概率的檢測結(jié)果就控訴學生作弊。”

于是,很多老師選擇“以退為進”,重構(gòu)作業(yè)形式。

比如愛荷華大學的某教授,他強制要求第一節(jié)課的作業(yè)要當堂手寫,不僅是為了練筆,更是為了讓學生留下“書寫原始樣本”,方便教授與后續(xù)作業(yè)做文風對比。“有學生當場走了”,該教授稱。

還有一些老師選擇從流程入手“限制 AI”:比如把論文拆成多個階段提交、要求展示思路草稿,或者加入課堂即時寫作環(huán)節(jié)。

加州大學戴維斯分校的寫作項目主管 Dan Melzer 就明確表示:如果你布置的作業(yè)是“一個月后交一篇五段式論文”,那老師就是在鼓勵作弊。

所以他要求學生的作業(yè)不僅有最終版,還要提交草稿、教授反饋后的修改記錄。

然而,學生也不是吃素的,尤其是這屆長在智能手機時代的原住民。上有政策,下有對策,學生紛紛研發(fā)了自己的反偵察技術(shù)。

首先是 prompt 升級。Alex 和朋友們會反復調(diào)教 Claude 的輸出語氣,比如他會給 AI 說,“寫得要像個凌晨兩點還寫論文的本科生,帶一絲絕望和凌亂。”

其次是“打草稿”策略:有學生先自己寫出提綱或草稿,再讓 AI 補內(nèi)容,這樣寫出來的東西更有“人味兒”,也便于回答課堂提問。

最絕的是“笨蛋大法”。一個喬治城大學的學生說:“有時候我故意讓文章寫得不那么流暢,加入錯別字、語病、口水話,好讓老師覺得是我親手寫的。”

終極絕招是”主動投案”。一名學生透露,他會交完作業(yè)后,主動申請口頭復述,“只要我能講清楚論文邏輯,老師一般不會細追到底是不是 AI 寫的。”這招反客為主,擱誰誰不懵?

還有學生不得已只好“倒抓”老師使用 AI,希望換取一些寬松政策。一位東北大學學生向?qū)W校申訴,抱怨教授用 AI 寫教材、寫評分標準,要求退還部分學費。

學院教育的終結(jié)者?新起點?

AI 在大學生中的普及速度,可能遠超外界想象。

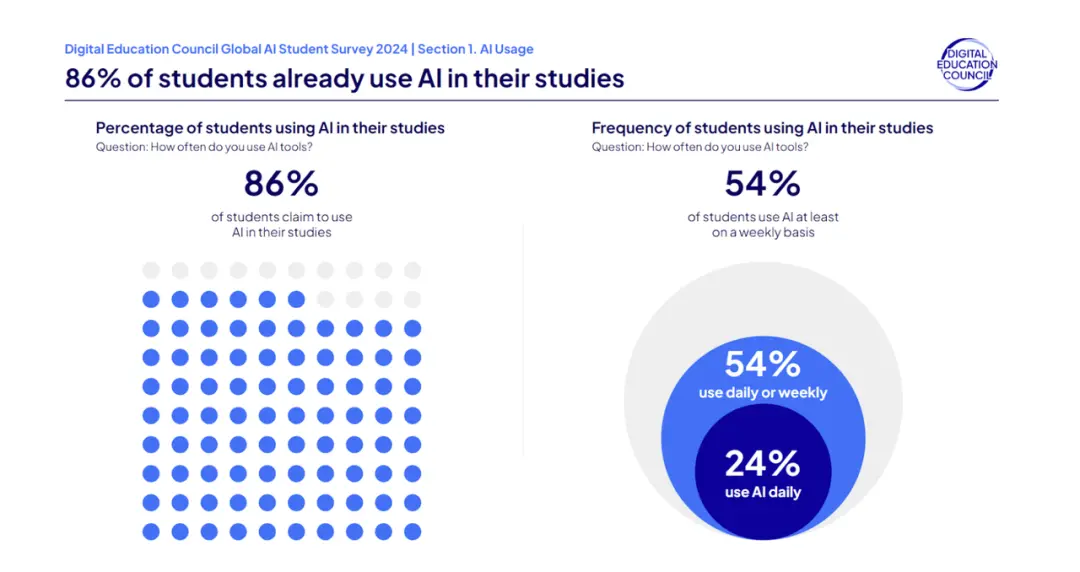

根據(jù) 2024 年 Digital Education Council 的一項調(diào)查,高達 86% 的大學生承認在學習中使用 AI,其中近四分之一的學生是“日用型用戶”。

Digital Education Council

更勁爆的數(shù)據(jù)來自《紐約郵報》:97% 的 Z 世代學生表示自己用過 AI 輔助學習,包括寫論文(31%)、做作業(yè)(35%)、備考(56%)、記筆記(46%)。他們“軍火庫”里有 ChatGPT、Gemini、Grammarly、Quizlet、Brainly 等等工具。

英國高等教育政策研究院(HEPI)的研究也透露:在英國高校,超過 88% 的本科生表示在評估任務中用過 AI 工具,而這一比例在 2023 年還只有 53%。

有意思的是,“心安理得”的人占少數(shù),多數(shù)人一邊用,一邊焦慮。

BestColleges 的一份學生調(diào)查顯示,54% 的大學生認為使用 AI 寫作屬于某種形式的“學術(shù)不誠實”,但諷刺的是,其中 56% 的人還是在用。

大學生們就這樣在“我知道這樣可能不對”和“可是這樣真的省事”之間左右互搏。

而且 Vox 的文章中提到,學生們一方面覺得 AI 省時省力,另一方面擔心自己“越用越笨”。

大學也正在悄悄調(diào)整底線。比如澳大利亞的高校開始推行“雙通道制度”:考試禁用智能設備,不過作業(yè)允許 AI 但需注明來源。

這種抓大放小的策略,是學校既承認 AI 已經(jīng)無法被阻擋的現(xiàn)實,也維持了一定的學術(shù)底線,屬于里子面子都有了。

有位老師曾在采訪中情真意切地說道,“我不指望學生在畢業(yè)后還能寫論文,但我希望他們記得,在大學這段時間里,有人認真讀過他們的句子,期待他們表達出真正的想法。”

事實上,表達、思考、探索,這些高等教育中應該長出的優(yōu)秀特質(zhì),卻在 AI 時代隱跡漸無。

哥倫比亞大學計算機系的 August 用 AI 寫的論文被教授當成范文,她當中在系里朗讀時,一開始還有些緊張,但下一秒就想開了,“要是大家不喜歡,那也不是我寫的,是 AI 的鍋。”

AI 成了學生應付老師和學分的“面子”,也成了他們能心安的“背鍋”工具。

如果 AI 成為“效率至上”的借口,教育里的每一個角色都只管埋頭狂奔。那么,大家真的都有光明的未來嗎?