5月的拉薩,陽光格外明媚。在西藏霍爾索瓊唐卡藝術院的畢業典禮上,一位身著藏裝的青年畫師正恭敬地接受導師珠木巧的哈達。

米書歷經十六載寒暑,終于完成了系統的唐卡藝術學習。這一刻,是他個人藝術生涯的重要里程碑,也是傳統文化傳承發展的個人注腳。

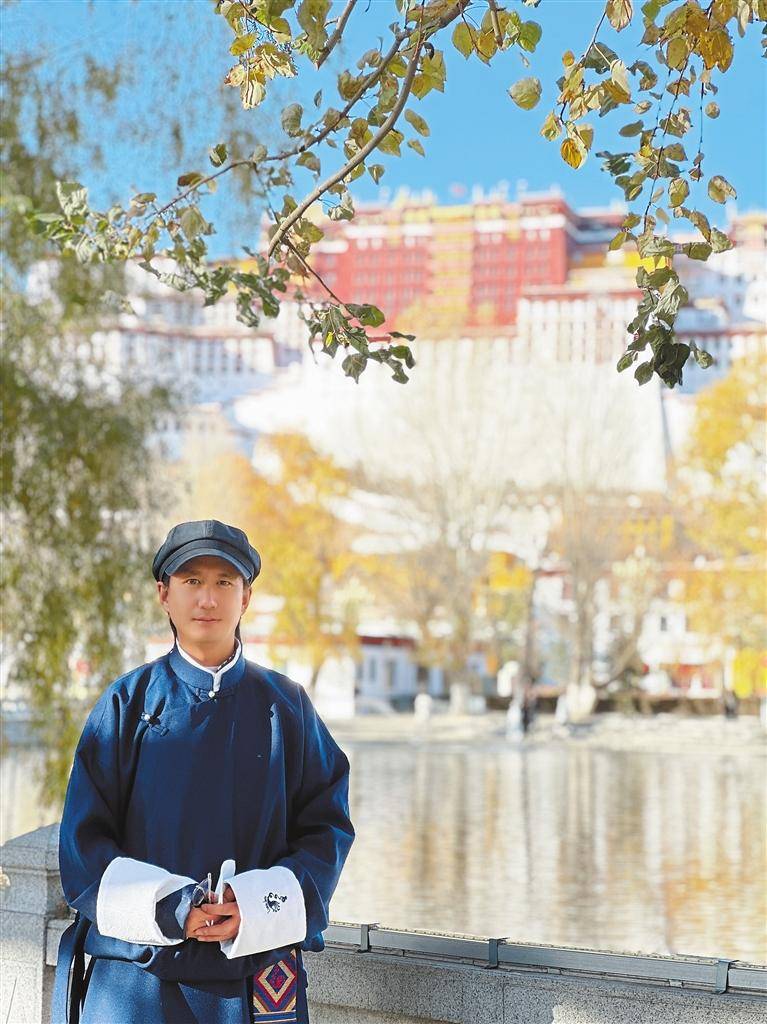

畢業后,米書到布達拉宮廣場拍照留念

畢業后,米書到布達拉宮廣場拍照留念

緣起:草原少年的唐卡情緣

1989年,米書出生于內蒙古一個多民族融合家庭。草原的遼闊賦予了他開闊的胸懷,多元文化的熏陶培養了他對藝術的獨特敏感。

“小時候最喜歡看寺廟里的壁畫,那些絢麗的色彩和神秘的圖案讓我著迷。”米書回憶道。這種童年記憶中的美學體驗,如同一粒種子,悄然埋藏在他心中。

心中有夢,不應止于心動,更要付諸行動。2009年,當同齡人追逐當代藝術潮流時,這位美術學院新生卻選擇了冷門的唐卡專業。

“第一次見到唐卡時,那些礦物顏料折射的光澤仿佛有生命。”米書回憶道。在西北民族大學,楊旦春老師要求他每天研磨顏料一個小時,德拉才旦導師則讓他臨摹線條直到手指痙攣。在兩位導師的嚴格指導下,米書開始了唐卡繪制的學習。第一年,他每天要花八個小時練習最基本的線條勾勒;第二年,他開始接觸涂色的流程。直到第三年,米書才被允許嘗試完整的唐卡繪制。四年大學,他掌握了唐卡繪畫的大致流程,卻深知自己離入門還很遠。

在西北民族大學的四年,他不僅掌握了唐卡繪制的基本技法,更深刻理解了唐卡藝術的精神內涵。2013年,他的畢業作品嘗試將中國畫青綠山水的渲染技法融入唐卡背景之中,這一創新得到了導師們的高度評價。

米書正在手背上調試顏料

米書正在手背上調試顏料

求索:雪域高原的藝術苦修

大學畢業后,米書沒有像多數同學那樣選擇就業,而是毅然前往拉薩深造。

米書說:“我知道自己離真正的唐卡畫師還有很大的距離。”

在丹巴繞旦教授的唐卡學校里,他經歷了嚴苛的考驗:連續一兩個月只能繪制同樣的內容,稍有偏差就重畫。在近乎苛刻的要求下,米書用三年時間完成了常人五年的課程,卻在2016年毅然放棄商業合作,拜入珠木巧大師門下從頭修習唐卡古法。

“最困難的是掌握古法顏料的制作工藝。曾經連續幾天,我每天都在調制同一種顏色,直到老師點頭認可。”米書說。傳統唐卡使用的都是天然礦物顏料,制作過程極為復雜。為了調制一種特定的綠色,他需要將藍銅礦研磨成粉,再用牦牛膠反復調和。膠與水的比例、顏料的配比稍有偏差,顏色就會失真。

“現代顏料固然方便,但古法礦物顏料才能傳承千年。”米書說,他經常在溫度零下的畫室里調制膠水,手指凍裂仍堅持每日工作十幾個小時。

2017年,米書在珠木巧的指導下,開始鉆研最為傳統的古法繪制工藝。在這里,他接觸到了許多瀕臨失傳的技法。“珠木巧常說,唐卡畫師的手要穩如雪山,心要靜如圣湖。”為了練習手的穩定性,米書經常在零下十幾攝氏度的環境中作畫,手指凍得通紅也不停筆。

米書正在繪制畢業作品

米書正在繪制畢業作品

融合:守正創新的點滴實踐

經過十六年的積累,用時四年半,米書終于完成了他的畢業作品。這幅長0.97米、寬0.67米的巨作中,前景為藏傳佛教故事,背景山水則借鑒了北宋王希孟《千里江山圖》的青綠技法。最引人注目的是兩只禿鷲的繪制:一只是傳統唐卡的象征性表現,另一只則采用寫實手法,仿佛在訴說兩種文化的對視。

這種創新并非易事。當米書準備將一些傳統唐卡中未曾出現過的元素加入創作時,也生怕得不到認可。他用三年時間研讀相關典籍,在完全掌握傳統規范后才謹慎創新。

“我的創新都建立在嚴格遵循唐卡度量經的基礎上。”米書解釋道。唐卡繪制有著極其嚴格的規范。他的創新主要體現在背景處理和細節表現上,如將漢地山水畫的“三遠法”(高遠、深遠、平遠)融入唐卡背景的繪制。

中國工藝美術協會副會長尼瑪次仁評價道:“米書的作品既保持了唐卡的特性,又賦予了新的藝術表現力。這種創新不是對傳統的顛覆,而是對傳統的豐富和發展。”

從內蒙古草原到雪域高原,回族少年米書用十六年的堅守,完成了一次文化的穿越與融合,也成就了自己的心中夢想。在米書身上,我們看到了新時代西藏青年的文化自信,也看到了守正創新的點滴實踐。

正如米書所說:“唐卡是雪域高原饋贈給全人類的藝術瑰寶,我有幸成為這座文化橋梁上的一塊磚石。”未來,這位年輕的唐卡畫師將繼續用他的畫筆,講述更多優秀傳統文化傳承發展的動人故事,為鑄牢中華民族共同體意識貢獻力量。